Dein Warenkorb ist gerade leer!

Ölgemälde

Die Ölmalerei ist eine Maltechnik, bei der pulverförmige Pigmente mit trocknenden Ölen gemischt werden, die im Allgemeinen pflanzlichen Ursprungs sind (härtende oder trocknende Öle). Die Ölmalerei kann auf vielen verschiedenen Trägermaterialien verwendet werden, die häufigsten sind jedoch Leinwand und Tafel (Holzplatte).

Merkmale der Technik

„Öl“ kommt vom lateinischen Oleum. Wie bereits erwähnt, besteht Ölfarbe aus Pigmentpulver und Bindemitteln wie Leinöl, Walnussöl oder Mohnöl. Darüber hinaus werden ätherische Öle wie Rosmarinöl oder vor allem Terpentinöl als Verdünnungsmittel verwendet. Dadurch wird die Farbe je nach Wunsch wässriger oder stärker pastos. Und da Lösungsmittel die Eigenschaft haben, sich mit Ölen zu vermischen, werden sie auch zur Reinigung von Pinseln verwendet.

Die Pigmente

Früher waren die Maler selbst für die Herstellung der Farben verantwortlich, die direkt aus dem Rohstoff (meist mineralischen Ursprungs) gewonnen wurden, der vor dem Mischen mit den Ölen fein gemahlen werden musste. Der Rohstoff ist im Allgemeinen mineralischen Ursprungs, aber auch Erden und Stoffe tierischen oder pflanzlichen Ursprungs werden verwendet. Aus diesem Grund mussten die Künstler vor allem in der Vergangenheit über die nötige Erfahrung verfügen, um Pigmente zu mischen, die miteinander kompatibel waren oder die Stabilität und Haltbarkeit garantierten.

Die Erfindung der Farbtube im Jahr 1841 durch den amerikanischen Maler John Goffe Rand förderte die Entwicklung der Pleinairmalerei.

Die Bindemittel

Leinöl, das am häufigsten verwendete Bindemittel, wird in der Regel roh verarbeitet, da gekochtes Leinöl, obwohl es der Farbe intensivere Farben verleiht und schneller trocknet, stärker vergilbt. Walnuss- oder Mohnöl wird manchmal für helle Farben verwendet, weil es weniger vergilbt, aber langsamer trocknet und weniger beständig ist als Leinöl. Andere Mittel wie Firnisse, Harze oder Kaltwachs tragen ebenfalls dazu bei, den Farben Transparenz zu verleihen, und ermöglichen es, den Pinselstrich zu verbergen oder sichtbar zu machen. Dank der modernen chemischen Entwicklung gibt es heute wasserlösliche Ölfarben.

Die Träger

Der erste Träger, der im 14. Jahrhundert verwendet wurde, war die Tafel, die in einem kostspieligen Prozess intensiv vorbereitet werden musste. Aus demselben Jahrhundert sind bereits Beispiele für Leinwandträger bekannt, aber erst Ende des 15. Jahrhunderts begann man, sie in großem Umfang zu verwenden, weil sie leichter zu transportieren und für größere Werke geeignet waren, weil sie einfacher vorzubereiten und nicht so anfällig für Insektenbefall waren und weil sie generell wirtschaftlicher waren.

Andere Medien sind Papier, Papier auf Leinwand, Schiefer, Karton, Pressholz oder Masonit. Auch Metalle wie Gold und Silber werden für dekorative Zwecke verwendet. Die Verwendung von Leder wurde im 16. Jahrhundert in Venedig weit verbreitet. Heute wird gewebte Pappe mit geringer Durchlässigkeit vermarktet.

Traditionell wurde der Leinwandstoff aus Leinen hergestellt, einem Gewebe mit hoher Festigkeit, das sich besonders gut für die Ölmalerei eignet. Dieses Gewebe wird von professionellen Künstlern aufgrund seiner hohen Qualität immer noch bevorzugt. Im 20. Jahrhundert wurde die Verwendung von Baumwolle für eine neue Art von Leinwand populär: die „cotton duck “, auch wegen des Auftretens von Acrylfarbe.

Die Werkzeuge

Der Pinsel ist das übliche Instrument zum Auftragen von Ölfarbe. Die verschiedenen verwendeten Fasern haben unterschiedliche Verwendungszwecke. Auch die Anordnung der Fasern und ihr Profil dienen unterschiedlichen Zwecken. Pinsel aus Schweineborsten werden verwendet, um mehr Deckkraft zu erzielen. Pinsel aus Mungohaar sind feiner und weicher und eignen sich besser für Porträts und Details. Die besten und teuersten Pinsel werden „kolinsky sable“ genannt, deren Fasern aus dem Schwanz des sibirischen Wiesels stammen. Diese Art von Haaren hat eine sehr feine Spitze und ein gutes Gedächtnis, d. h. die Fasern kehren nach dem Gebrauch an ihren ursprünglichen Platz zurück.

Metallspatel werden sowohl zum Auftragen als auch zum Entfernen der Farbe verwendet. Auch Lappen, Schwämme oder die Finger selbst werden als Werkzeuge verwendet.

Die Künstler verteilen die Farben zunächst auf einer dünnen Holzpalette und mischen sie dort.

Beispiele von Ölgemälden

Im Folgenden finden Sie die Ölgemälde, die Sie bei ROBERT ZÜBLIN kaufen können, darunter Landschaftsbilder, Veduten, Tierportraits (Hundeportraits) und Portrait-Bilder einer Frau oder von einem Mann:

-

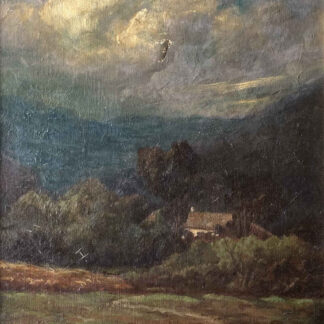

Adolf STÄBLI (* 1842, † 1901) – Wolken über Hügellandschaft mit Haus – Öl auf Leinwand

2 450,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Hans BACHMANN (* 1852, † 1917) – Gebirgslandschaft mit Busch und Stein – Öl auf Leinwand

920,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

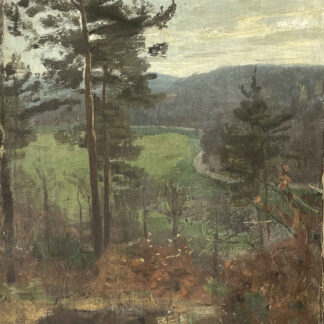

Otto REINIGER (* 1863, † 1909) – Bäume vor Hügellandschaft – Öl auf Leinwand

1 450,00 €Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Louis GOERG-LAURESCH (* 1895, † 1950) – La Chenaillette – Öl auf Leinwand

1 480,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

MUSÉE CÉRAMIQUE – Jungfrau (August Louis Ritschard) – Grosser Thuner-Majolika-Teller

1 380,00 €Versand: Wegen der Grösse ausnahmsweise nur Kurierlieferung innerhalb der Schweiz für zzgl. 50,00 € (46 CHF; 58 USD)

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Thuner Majolika – Teller mit luzerner Kapellbrücke vor Pilatus

380,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Thuner Majolika – Kleiner Teller mit Rütliwiese vor Grossem und Kleinem Mythen

280,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

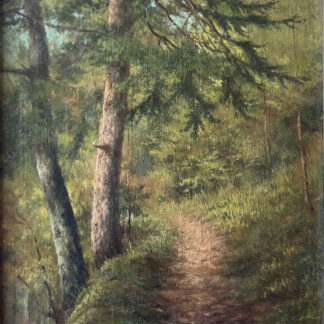

Rudolf TSCHAN (* 1848, † 1919) – Weg – Öl auf Leinwand auf Pappe

380,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Henriette MEYRAT (* 1874, † 1954) – Blick auf Neuenburgersee über Baumwipfel vom Bahnhof Chambrelien – Öl auf Leinwand

1 400,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Henriette MEYRAT (* 1874, † 1954) – Hügellandschaft in Abenddämmerung – Öl auf Leinwand

2 200,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Hans TREIBER (* 1869, † 1968) – Ölgemälde mit einem Bach – Jugendstil-Malerei

680,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

François-Adolphe GRISON (* 1845 – † 1914) – Teekanne – Ölgemälde

1 600,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Ernst Peter MARTIN (* 1915 – † ?) – Winteransicht mit Auto-Vermietung – Ölgemälde

750,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Walter Emil MÜLLER (* 1896 – † 1983) – Strassenszene in der Stadt – Ölgemälde

1 200,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Ernst MORGENTHALER (* 1887, † 1962) – Baum – Ölgemälde von 1929

3 400,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Hippolyte ROUX (* 1852, † ?) – Panorama-Ölgemälde Wetterhorn Schreckhorn Eiger Mönch Jungfrau Staubbachfall

420,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Albert Jakob WELTI (* 1894, † 1965) – Baum – Ölgemälde

480,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Holzschatulle mit Vedute für Briefmarken – Vedutenmalerei

120,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Ernst Alfred von ESCHER (* 1883, † 1963) – Alpenblick im Abendrot am Zürichsee – Ölgemälde

380,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Ernst Alfred von ESCHER (* 1883, † 1963) – Kirche Wetzwil von Blümlisalp oberhalb Herrliberg – Ölgemälde

380,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Johann WANZENRIED (* 1847, † 1895) – Bildteller – Wellhorn und Wetterhorn – Thuner Majolika (Thoune)

Verkauft -

Johann WANZENRIED (* 1847, † 1895) – Wandteller mit Ölgemälde – Jungfrau – Thuner Majolika (Thoune)

Verkauft -

Eugène-Frédéric-Henri BERG (* 1881, † 1927) – Abendstimmung auf dem Land – Ölgemälde

680,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

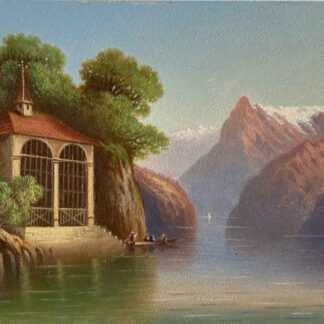

Alfred CHABLOZ (* 1866, † 1951) – Flusslandschaft – Ölgemälde

650,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Ernst Peter MARTIN (* 1915 – † ?) – Straßenbild – Ölgemälde

550,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Johann WANZENRIED (* 1847, † 1895) – Vedutenteller Dents du Midi – Genfersee – Thuner Majolika (Thoune)

Verkauft -

Thuner Keramik-Teller mit Tellskapelle – Thuner Majolika (Thoune)

Verkauft -

Gottfried STÄHLY-RYCHEN (* 1840, † 1920) – English Pointer in Landschaft – Hundeportrait-Ölgemälde

Verkauft -

Otto GAMPERT (* 1842, † 1924) – Voralpen-Landschaft – Ölgemälde

980,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Sophie de NIEDERHAUSERN (* 1856, † 1926) – Alpenlandschaft – Ölgemälde

Verkauft -

Ferdinand SOMMER (* 1822, † 1901) – Vedutenbild von Eiger, Mönch und Jungfrau – Vedutenmalerei

980,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Josef REICHLIN (* 1845, † 1910) – Ölgemälde von Bähnler (Kondukteur SBB – Kontrolleur – Schaffner – Zugbegleiter) in SBB-Uniform alt von 1902-1932

480,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Künstler-Bild mit unbekannter Signatur – Beginn der Forellenfischerei am Rhein oberhalb von Diessenhofen (Ölbild)

260,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Marie EGG (* 1873, † 1959) – Schloss Schadau – Vedutenmalerei

380,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

Marie EGG (* 1873, † 1959) – Tellskapelle – Uri Rotstock – Vedutenmalerei – Ölbild

220,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

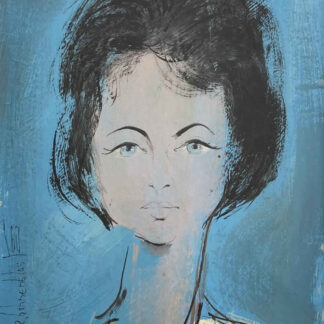

Roger BOHNENBLUST (* 1929, † 1979) – Frauenportrait – Ölmalerei

240,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb -

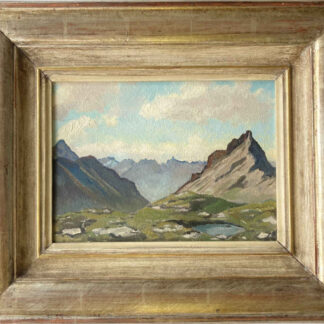

Theodor STREIT (* 1905, † 1986) – Am Bernina Pass – Ölgemälde

280,00 €inkl. Versand per Post

Lieferzeit: 7-14 Tage

In den Warenkorb

Techniken

Form und Farbe

Die Trennung von Form und Farbe war eine Technik, die vom Mittelalter bis zu Tizian (16. Jahrhundert) angewandt wurde und eine sehr detaillierte und natürliche Darstellung der Formen ermöglichte und auch von den Surrealisten verwendet wurde. Der Künstler fertigte zunächst eine Zeichnung an, die auf das Gemälde übertragen wurde. Von da an begann er mit dem Auftragen von Farbschichten, beginnend mit der Grundierung.

Die Grundierung

Vor dem Auftragen der Farbe, in diesem Fall der Ölfarbe, muss der Untergrund vorbereitet werden, was sich direkt auf die Leistung des Anstrichs, auf seine Widerstandsfähigkeit und schließlich auf seine Dauerhaftigkeit auswirkt. Die Grundierung besteht aus einer gleichmäßigen Schicht, die einerseits den Untergrund gegen die Farbe isoliert und andererseits die Absorption der Bindemittel durch den Untergrund reguliert. Ölfarben benötigen eine fettige Grundierung. Die gebräuchlichste Grundierung ist eine Mischung aus Kreide mit Kaninchenleim (Kollagen aus Kaninchenhaut) oder Kaseinleim (Milcheiweiß), manchmal mit Zusatz von gekochtem Leinöl. Die Mischung muss flüssig sein, damit sie sich auf der Leinwand verteilen lässt, und gleichzeitig ausreichend dicht sein. Es werden dann mehrere Schichten orthogonal aufgetragen. Um plastische Effekte zu erzielen, wird manchmal ein Schleier aus Ölfarbe über der Grundierung aufgetragen.

Der Maler verwendet die Imprimatura (Grundierung), um Beziehungen zwischen hellen und dunklen Tönen herzustellen.

Nach Schichten malen

Die altniederländische Maler, die einerseits die Ölmalerei wiederentdeckten, entwickelten die Lasurmalerei (die bereits den alten Ägyptern und Römern bekannt war), dünne Farbschichten übereinander. Die transparenten, öligen Schichten werden auf undurchsichtige, trockene Schichten aufgetragen, wodurch ein schimmernder Effekt entsteht und vor allem Hauttöne natürlich wirken. Aufgrund anderer ästhetischer Interessen verschwand die Verwendung ab der Barockzeit allmählich.

Ton-in-Ton-Malerei

Bei dieser Technik handelt es sich um ein abgekürztes Verfahren, bei dem die ursprüngliche Zeichnung teilweise eliminiert wird. Sie wurde im 16. Jahrhundert entwickelt und Tizian spielte dabei eine große Rolle. Ursprünglich war sie sehr nützlich für die Herstellung großer gegenständlicher Gemälde. Man beginnt mit einer Grundierung in einem Erdton, zeichnet eine lockere Zeichnung in farbigem Grau oder dunkler Erdfarbe und lässt sie trocknen. Dann wird eine Zwischenschicht aus Farbe aufgetragen, und danach werden Schichten von farbigen Lasuren aufgetragen, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Tizian hat zwischen 40 und 50 Schichten aufgetragen. Diese Methode bot mehr Freiheit bei der Formfindung des Gemäldes.

Alla prima (Nass-in-Nass)

Im Gegensatz zur Schichtenmalerei, bei der die Fertigstellung eines Gemäldes Monate oder sogar Jahre dauern kann, kann ein Gemälde bei der Alla-Prima-Technik in mehreren Sitzungen oder sogar in nur einer Sitzung fertiggestellt werden. Die Farben werden hauptsächlich auf der Palette gemischt und an einer bestimmten Stelle des Bildes aufgetragen, ohne dass viele Korrekturen notwendig sind. Diese Technik wurde seit den Anfängen der Ölmalerei parallel zu anderen Techniken eingesetzt. Mit dem Aufkommen der Öltube im 19. Jahrhundert und der Mode, im Freien zu malen, wurde diese Technik am weitesten verbreitet.

Geschichte der Technik

Der römische Architekt und Schriftsteller Vitruv (1. Jahrhundert v. Chr.) und der Schriftsteller und Naturforscher Plinius der Ältere (1. Jahrhundert n. Chr.) berichteten bereits von der Existenz der Ölmalerei. Die ältesten erhaltenen Gemälde befinden sich jedoch in Bamiyan (Afghanistan) und sind wahrscheinlich im 7. Jh. n. Chr. entstanden. Diese Gemälde enthalten eine große Anzahl von Bestandteilen und Pigmenten und sind sogar mit einem Firnis versehen, was auf eine fortgeschrittene Entwicklung der Technik hinweist.

Theophilus Presbyter, ein Benediktinermönch aus dem Rheinland, gibt in seinem Werk „De diversis artibus“ (geschrieben um 1125) eine Anleitung zur Ölmalerei. Es wird angenommen, dass sie für die Bemalung von Skulpturen und anderen Schnitzereien, insbesondere für den Außenbereich, verwendet wurde. Es waren jedoch die frühen niederländischen Maler des frühen bis mittleren 15. Jahrhunderts wie Jan Van Eyck, die diese Maltechnik zu ihrem üblichen Medium machten, indem sie die Verwendung von Schichten erforschten, aber zunächst auf Holz malten. Nach Italien gelangte diese Technik in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, und in Venedig wurde Ende desselben Jahrhunderts die Leinwand als Trägermaterial eingeführt, da man in dieser Stadt leicht an Segeltuch kam.